承认吧,我们讲不好原生家庭

- 2024-08-20

文|杨睿琦

编辑|刘南豆

“原生家庭”已经成了当下最热门的网络热词。

这一最早发端于心理学领域的专业术语,在多部影视剧以及社交媒体的催化下,开始火速传播,仿佛人人都能对着“原生家庭”说上一两句。

从最早的《欢乐颂》里重男轻女的樊胜美一家,到《都挺好》里的苏明玉、《安家》中的房似锦,再到最近互联网上爆火出圈的“东亚顶配家庭”卢昱晓一家,人们对于原生家庭的讨论似乎开始走向两极以及刻板化、套路化,似乎家庭只有两种:极度悲惨与极度幸福。

《欢乐颂》樊胜美(蒋欣 饰)

最近热映的《抓娃娃》,再度引发大众对于原生家庭的大讨论,一些观众离场后表示,根本笑不出来,简直就是原生家庭“恐怖片”。

代际关系的被重视与被讨论,是人们看待家庭关系的一种进步。但从另一方面,社交媒体与影视综等内容产品对原生家庭的刻板化表达也会在某种程度上强化这种痛苦与伤害,进而潜移默化地让这种“共鸣”回荡在一个人的成长过程中,久久不能散去。

由于影视综与现实生活的高度互文性,如何看待互联网时代与影像作品中的原生家庭,开始和如何看待自己的原生家庭一样重要。

泪与笑的两级

“想有个卢昱晓那样的家庭”,成了现在观众的“互联网第一志愿”。

在综艺《我家那闺女2024》中,卢昱晓的父亲会在女儿睡懒觉的时候悄悄进房把窗帘缝拉起来,让女儿再多睡一会;母亲会觉得自己努力工作供卢昱晓去英国读书是一种幸福,丢三落四在母亲眼里是“从小帮她保管得比较好,她依赖惯了”;卢昱晓也会在凌晨四点杀青后,第一时间给爸爸妈妈打电话,回家自己做一大桌子菜,等待父母毫不吝啬的夸奖与表扬。

这些父母日常相处的小细节引起了观众的强烈讨论,社交媒体上都是对卢昱晓原生家庭的羡慕与感叹,有人说卢昱晓的家庭是“东亚顶配”,有些人则说卢昱晓得到的爱远超自己对爱的想象。

尤其在同档节目中,另一位明星于文文的母女关系亲密又疏离,柳岩则是被亲生母亲说“剩女”“要找只能找老头子”“懒懒散散,女孩子一点都不文雅”,卢昱晓温暖、和谐的家庭氛围在对比之下,显得愈发可贵,也引发了观众们最新一波关于原生家庭的讨论。

《我家那闺女》相关讨论(图源:小红书)

“原生家庭”这一最早源于心理学的专业术语,在经过众多电影、电视剧以及综艺的反复表达后,已然成为当下社交媒体上几乎人尽皆知的网络热词。

综艺是最能直接展现原生家庭样态的内容产品,除了最近讨论热烈的卢昱晓、于文文、柳岩,《甄嬛传》中“安陵容”的扮演者陶昕然也因为母亲年少时期的“高要求”在节目上数次落泪;THE9前成员赵小棠也因为幼时和老师发生冲突,而“妈妈没有站在自己这一边”,在综艺上崩溃大哭。

相比于真人综艺,经过艺术创作的电视剧和电影在展现原生家庭及亲子关系时相对“温和”,但这些影视里的“奇观”,也同样让观众“欲骂不能”。

《欢乐颂》里的樊胜美、《都挺好》里的苏明玉、《安家》中的房似锦,这三个国产电视剧中的经典女性形象都有一些共同特点:家庭重男轻女、长大事业有成、最终迎来不同方式的“和解”。

随着这些角色原生家庭的徐徐展开,更多议题被容纳讨论,比如性别、亲密关系、女性成长等。

《都挺好》(图源:小红书)

另一批以《小欢喜》《小别离》《虎妈猫爸》为代表的都市群像剧则会以“教育”为中心,展开原生家庭中两代人的碰撞与对社会议题的思考。

而像《隐秘的角落》《漫长的季节》等悬疑剧则将原生家庭作为塑造角色或展开故事的一种元素,不管是单亲家庭的朱朝阳还是范伟饰演的“典型中国式父亲”王响,都让观众感受到一种隐隐的“真实”。

朱朝阳(荣梓杉 饰)(图源:豆瓣)

这种隐秘的、流动的原生家庭氛围塑造,在电影中使用的更广泛。祖孙三代同处一屋檐下,彼此对抗、爆发、失语的《春潮》以及讲述两代人,一个困境的《我的姐姐》都将叙事空间置于原生家庭之中,不挑明,但却渗入人心的氛围让观众看得“心发凉”。

《抓娃娃》

曹保平导演的两部作品《狗十三》《涉过愤怒的海》则相对更为“激烈”,尤其前者,一部十年前的电影至今仍能收到观众“太真实、太熟悉、太多似曾相识”的评论。

而最近上映的讲述“穷养娃培养接班人”的喜剧电影《抓娃娃》则被观众评价为,“喜剧的内核不是悲剧,而是恐怖片了。”

对照与互文

幸福的家庭千篇一律,不幸的家庭各有不同。

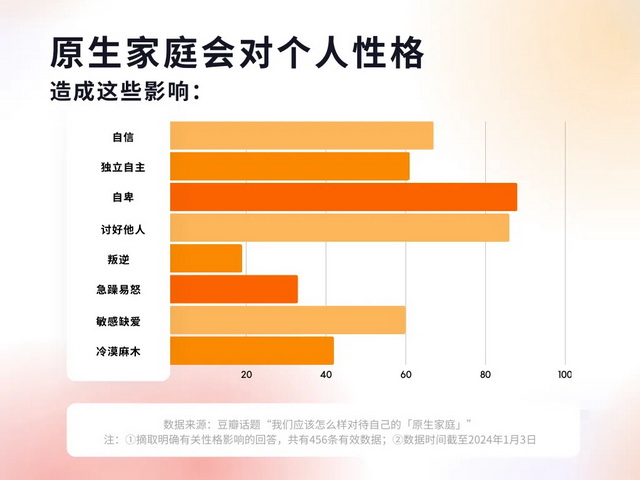

观众喜欢在各式各样的“原生家庭”中找自己。毕竟在心理学领域,原生家庭是“个体情感经验学习的最初场所,会影响个体在成长阶段乃至一生的职业选择、情感观念、自我认知、婚姻关系等价值观。”

(数据来源:豆瓣话题“我们应该怎么样对待自己的「原生家庭」”)

不幸的原生家庭会引起观众的强烈共情。比如陶昕然说自己的小时候打了98分,本以为妈妈会很高兴,结果回家妈妈给她揍了一顿,因为只拿到了第四名,大批网友纷纷分享自己的类似经历,称“被打压似乎是东亚小孩的命运”。

赵小棠在节目上和母亲崩溃大哭,最后主动道歉“服软和解”,也让观众觉得这种母女关系的错位在日常生活中很常见,“只是赵晓棠怕母亲难受,先服软了。”

而幸福的卢昱晓家庭,更是让观众“破防”。在社交媒体上充斥着“晓晓妈妈说供她上学特别有动力,而我妈妈只会说我读书花了好多好多钱”“我甚至不敢和这样的人交朋友,仿佛一面反着刺眼的光的镜子......”此类评论。

就连上同档综艺的柳岩也在看过节目后发出“我挺羡慕这种家庭氛围的,我们80后的孩子是打压式教育长大的,父母永远觉得你不够好。”

这也是“原生家庭”在近几年走红的原因——不管当事人幸福还是不幸,永远能让观众最快共情。

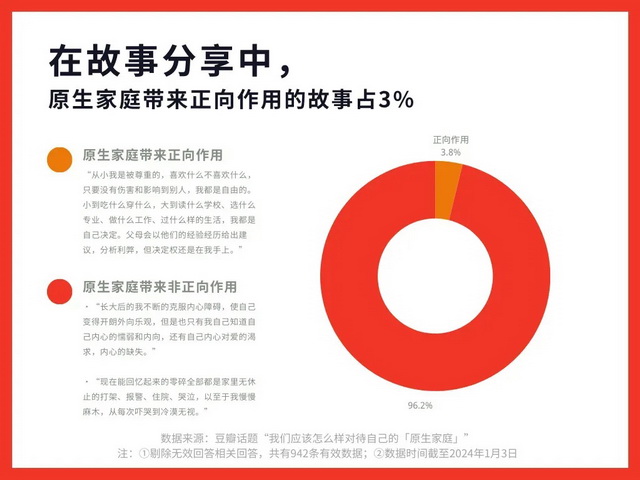

(数据来源:豆瓣话题“我们应该怎么样对待自己的「原生家庭」”)

容纳更多议题的剧集更是如此。为了让戏剧冲突更激烈,性格底色有些缺陷的角色,尤其是女性角色,基本背后都有一个破碎的原生家庭。

虚荣拜金的樊胜美需要“掐尖儿”完成对哥哥嫂子和重男轻女的爸妈的供养;冷漠不近人情的苏明玉、房似锦则是基本都有一个重男轻女的妈,也经历了相同的背负重压、最终出人头地的过程。

一个角色的成长、变化固然有很多因素。但一个不得不承认的事实是,近几年的影视剧中,将角色变化归因于原生家庭的操作越来越多,对原生家庭的刻画比重也逐步上升。

(数据来源:花火数图)

如果从创作者的角度来看,这也不难理解。作为现实生活的反映,影视剧需要捕捉当下热点,进行创作。毫无疑问,原生家庭以及与其相伴随的重男轻女、职场不公都非常适合成为影视剧创作素材。

可以与之形成反面对照的是,最近在社交媒体上风靡的“投胎志愿”——第一志愿江浙沪独女、第二志愿东北独生女、第三志愿北京独生女。

在网友眼中,江浙沪家庭富裕有爱,父母温和包容,大事小情全方位照顾;东北家庭女性地位高,不会重男轻女;北京家庭则是从出生就拥有了全国最好的教育资源。

而出生在上海,父母都是医生的卢昱晓则恰好完美满足了当下网友们对原生家庭的最高幻想,也就不难理解为何成为时下观众的讨论热点。

放下还是和解

虽然爱看,但最近观众对原生家庭的讨论确实也有点“烦”了。

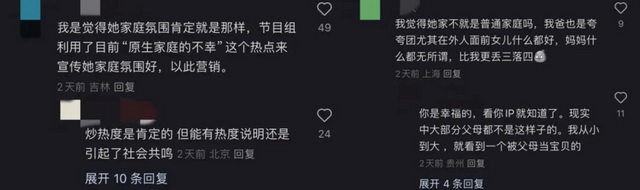

尤其对卢昱晓家庭的“过度吹捧”,让一部分网友觉得有些过于夸张。这些网友认为,卢昱晓这样的原生家庭很常见,没必要过度吹捧。但这却让另一部分网友觉得“很难过”,“你们眼中的普通是我一辈子的难以拥有”。

(图源:小红书)

而这种论调引发了关于原生家庭更多层面的讨论,网友们开始思考,“原生家庭”真的有那么重要吗?

对于一个人来说,原生家庭的确会对人产生方方面面的影响,不幸的原生家庭对人造成的伤害或许是一生都无法弥补的,但如果一味强调或者活在原生家庭的苦痛中,其实是对自己的“二次伤害”。

而作为现实生活的反映的影视剧,其实也在无形中加剧这一问题。回顾这些年涉及到原生家庭的影视剧,其实大部分都以原生家庭为话题,进行冲突性的戏剧表达,但在表现痛苦之外,似乎并没有向观众传递如何自我疗愈以及自我和解,大部分的主角最终其实都不是和解,而是放下。

《都挺好》苏明玉(姚晨 饰)

而对原生家庭的表达上,国产影视剧也逐渐开始走向刻板化、套路化。比如前文提及的《欢乐颂》樊胜美、《都挺好》里的苏明玉、《安家》中的房似锦,不仅子一辈人物形象高度相似,并且从父母一辈来看,几乎都是母亲承担了重男轻女、动手大骂的恶人戏份,父亲几乎全程缺位。

《小欢喜》《虎妈猫爸》也同样如此,激烈冲突几乎全部围绕母亲与孩子展开:《小欢喜》里乔英子在宋倩的高压下意图跳河,《虎妈猫爸》更是从剧名就直白显示着这一主题。

华东师范大学教授毛尖曾在总结国产剧的时候提到,国产剧中总是“大钱胜小钱,有钱胜没钱,正出压庶出,正室压侧室。耍弄心机做坏事的,往往都是那些从底层爬上来的角色。”这里聊的是阶级对角色道德的分配,同样的道理,原生家庭破碎与否如今好像也成为了分配角色道德的普遍标准,更加是编剧推脱角色道德缺陷的万能工具。

而当这种刻画对观众产生深入的影响之后,现实与影像变成为了一种互文。王硕在论文《新世纪以来东亚电视剧中原生家庭元素的创伤叙事机制研究》中这样总结,“父辈在原生家庭的创伤事件之中往往存在两个角色,一个是施暴者,另一个是旁观者 。”

图源:(《抓娃娃》官方预告片)

影视剧中这种对于父母一辈以及家庭的标签化刻画很容易让观众形成或加深刻板印象,让观众觉得原生家庭幸福孩子就是好人,而原生家庭不幸的孩子就容易“心理有问题”“有性格缺陷”,而观众在看剧的过程中又容易“对号入座”,在剧集中无限放大自己的痛苦,将原生家庭视为自己一辈子解不开的死结。

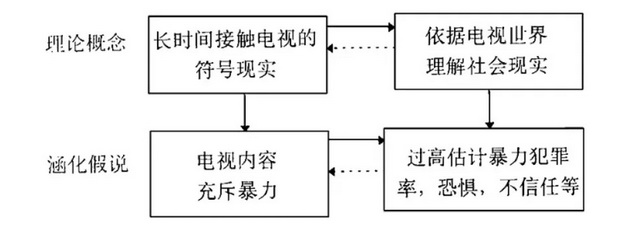

这与格伯纳的涵化理论达成了某种相互印证。格伯纳认为“受众的现实观念受电视长期的、潜移默化的影响,观看时间越长的受众其现实观念便会越倾向电视内容。”80年代提出的“主流效果”(mainstreaming)与“共鸣” (resonance)概念更是指出,电视内容与个体现实相似乃至一致,从而产生印证时,涵化效果就会扩大、增强。

涵化理论

人人嘴里都在讨论着的“原生家庭”,其实已经更接近于一个社交传播符号,每个人在家庭中都有各自的温情与伤痛,但似乎只有极端的好与坏,才会得到大家的讨论与口口相传。但平凡、普通、有彼此对立的痛苦也有相互扶持的温暖才是更多家庭的底色。

就像下了节目后的陶昕然发的长文里所说,“因为节目篇幅有限,无法让大家窥其全貌,还渴望广大网友对所有的妈妈们口下留情,妈妈不易,妈妈们很多时候没有看见过自己,也未被别人看见,但是她们,才是这个世界上最负重前行的角色。”

一段影片、一个帖子不是家庭生活的全部,曾经的伤害也不应该成为困住自己的一方监牢。

或许消解痛苦是一个漫长的过程,但至少从阴影中走出去,拥有重塑自我的勇气,这或许才是我们讨论原生家庭与成长的真正意义。

本文转载自微信公众号毒眸(ID:DomoreDumou),已获授权,版权归原作者所有,未经许可不得转载或翻译。

【免责声明】

关键词:原生家庭 | 影视剧

相关信息

3天掉粉百万,《种地吧》何去何从?

收官日的《种地吧2》没有迎来皆大欢喜的结局,反而在一片争议声中陷入舆论漩涡。事件起因的导火索是《种地吧2》官博在收官日发布的一份招聘启事。招聘启事上提到,为了第三季的需要,现面向全社会公开招聘18-30岁、具有一定农业技术知识的男性。消息一出,引起粉丝强烈不满,认为这是第三季要“拆散十个勤天”,加入新人的信号。

陈思诚:《解密》是我迄今为止的创作峰值

文|刘南豆

毒眸(id:DumoreDumou)在更早的时候与本片的导演陈思诚进行了深度对话,了解到了《解密》创作背后的故事,对中国电影工业化的启示,以及陈思诚对自己未来的理解和规划。

《解密》是一部难以用类型去定义的电影,非要说的话,最接近的说法大约是人物传记片,但这个传记的主人公又并非常见的真实历史人物,而是同名文学原著中的虚构人物。

它当中既有现实主义源流浸染下中国电影中相对少见的展现想象力的部分,也有对于家国情怀的新表达。

用陈思诚的话来总结,“我觉得至少我这次跟团队用了一个相对有限的资金成本,想做出一个在视听感受上,在各个方面都不输好莱坞大片的一次尝试。我们想打破‘这种大片就一定得是好莱坞才能拍出来’的定律。但我们以这样的标准,做出来的其实是非常本土化的表达。”

这也是陈思诚拍电影的第十年,他的风格无疑已经给中国院线市场打下了深刻的烙印,无论是他监制还是导演的作品总会被以“陈思诚电影”的共同符号所认知。而他也正在试图突破这一符号,在自身商业价值完成证明之后,迎来了纯粹创作考量上的井喷期。

个体与时代的关系

陈思诚第一次读到麦家撰写的《解密》原著,还是2003年大学刚毕业的时候,这本书给他印象最深的地方就是它采用了采访体的方式写作,让这个故事在观感上变得真假难辨。

接近20年之后决定将它改编成电影,陈思诚在影片的“缘起特辑”中阐明了重读原著所提炼出的,特别打动自己的母题——每个人都是独特的密码,这一生就是解密的过程。

陈思诚与《解密》原著小说作者麦家(图源:豆瓣)

陈思诚向毒眸进一步阐释了这一母题,“这是我自己对那个时代的感受,核心是一种个体在时代下命运的无力感,那种被驱动感。”

陈思诚也透露,目前他正在筹备的后面几个电影项目也同样在试图去寻找个体与时代的关系,只不过可能是不同的个体、不同的时代。坦白说,在全球经历了特殊年份的考验之后,这或许是这一代导演都无法避免去共同思考的母题。

《解密》讲述的是一位数学天才容金珍,从年少求学到进入祖国密码破译事业的完整人生旅程。他将一生奉献给了数学与密码,沉浸其中也毁灭于其中。

“电影对我来说就像数学对容金珍一样重要,它已经完全浸入我的生活了。只不过我从来不觉得我是像容金珍一样的天才,我只是一个普普通通的创作者。”

陈思诚对《解密》付出了作为一个普通创作者最大的努力,他将《解密》形容为自己人生到目前为止创作的峰值。如何衡量这种峰值?陈思诚的答案是用力程度和用心程度。

回望过去拍电影的生涯,陈思诚明确地意识到,对待不同的项目,需要不同的创作状态,每一次考验的能力维度也都不一样。

比如《唐人街探案》系列面临的困境是,需要在更有限的时间和资金约束下把它呈现出来,尤其是在美国和日本拍摄的第二部和第三部。所以它不能有太多的创作试错空间,只能把无限的东西浓缩在类型制作里。

《唐人街探案2》剧照(图源:豆瓣)

而像他监制的《误杀》系列、《消失的她》和《三大队》,因为都在一个比较垂直的类型里,所以只要完成这个类型应该有的诉求就可以了,“比如《消失的她》就应该凌厉,像手术刀一样切得精准;《三大队》应该是一个相对纪实性的风格;而这次《解密》,它既有年代的跨度,又有真实和梦境场景的交错,尤其最重要的是它还有深刻的家国情感和个体情感。所以要拿出全部的气力去拍,绝对比类型片累。”

成本我放在后面

“累”可以体现在很多方面,而这一次陈思诚的前提是,把成本和商业上的计算放在更靠后的位置,这必然会进一步加剧创作和制作过程中的“累”。

“好像大家都觉得每一次我看起来都算得挺准的,但其实没那么准。我要是真的准的话,也不会有《外太空的莫扎特》了对吧?尤其是这一次,对于《解密》,我把成本和商业性都放在了后面。”陈思诚表示。

“不计成本”最直观的地方,一定是美术置景的部分。

片中容金珍工作并生活的“701”,主创没有采用棚内布景的方式,而是外出寻找视觉风格相近的实景,再进行搭建,“我希望能在一个镜头里体现701内外的关系。所以这就要求我们必须去寻找实景,我拒绝棚内跟棚外的那种用剪辑嫁接的方式去呈现。这是一开始我就很明确要的美学风格。”

作为一部贯穿容金珍一生的影片,主场景变换数量比一般的电影也多得多,随之而来的是全组的大转场。据陈思诚透露,《解密》全程基本是顺拍,全组一共经历了11次大转场,“我们可能会为一场戏,比如说希伊斯家的景,全组都转到上海,还有为了金珍的大学校园场景——那是一个真实的,有百年历史的大学校园——全组转到杭州。只有无限地接近真实,才能达到那种真实感,别无他法。”

为了配合美术关于真实感的呈现,在摄影和剪辑的角度陈思诚也做了相对突破性的尝试。“除了个别的枪战戏之外,这部电影95%都是单机拍摄的,强化演员的表演与调度,减少了所有的蒙太奇,减少了所有的插入性特写,减少了导演角色的存在,尽量让摄影机跟人物走在一起。”

与此同时,《解密》的气质追求也远不止写实,片中现实与梦境的结合尤为复杂。《解密》中前前后后一共出现了十次梦境,也是电影里颇为华彩的段落。这其中,一些场景是通过后期特效的方式实现,也有一些场景通过棚内布景的方式实现。

比如其中最突出的一段红色海滩梦境,要寻找到适合的红色沙粒,比想象中困难许多。剧组最开始试图去寻找真实的红色海滩,但实地考察之后发现无法达到想象中的效果,转而选择棚拍。但棚拍也需要调整好灯光、海浪和沙粒之间的适配度,在真实沙粒的基础上进行染色,营造出真实存在这片红色海滩的质感,前前后后历经了无数的测试与调节。

还有音乐方面,《解密》当中的配乐使用了Beatles的歌曲,这是Beatles第一次给亚洲地区的影片授权使用音乐作品,可能也是目前存世版权价格最贵的音乐作品之一。

从拍摄流程来说,作为一个相当庞大的剧组,陈思诚仍然认为《解密》只是在践行着电影工业化的初级阶段,达成了流程上的基本规范。不过,有一个相对创新的方式,被陈思诚应用于片场之中——用音乐的节奏来统一各工种的节奏,从而准确传递导演意志。

“我在写剧本的时候,有一个十一首歌的歌单。我边写剧本边反复地听这十一首歌。后来我在片场的时候,会让团队准备一个大音箱。”陈思诚提到,“每当有人说不知道这场戏是什么感觉的时候,我会让大家先听一下音乐,一起找这场戏需要的感觉。拍摄到后来,演员也知道行走的节奏、台词的节奏。推轨道的人、掌机的人也知道用什么节奏去跟演员配合。我觉得有的时候,当很难用语言来表达想要的节奏时,音乐反而是一个更准确的方式。”

陈思诚认为,对现在的他来说,一个电影的时间性比空间性更重要。意指电影当下的票房影响不是最重要的,而是过了多少年之后,这个电影还有没有人去看它,还有没人去想它。这也是他选择“把成本放在后面”的本质原因。

作为导演的陈思诚

希望自己的作品能“留下来”,是现在这个阶段的陈思诚考虑得最多的事情。

尽管在观众的眼中,好像每年市场上都并不会缺席“陈思诚电影”,但实际上仔细看看,真正作为导演的陈思诚,拿出作品的频率没有大家想象中那么高。

从2014年的《北京爱情故事》上映,陈思诚开始了自己的电影导演生涯,至今刚好十年。从爱情片到悬疑片、奇幻片,再到《解密》,陈思诚走过的创作路径并不重复,他从来不愿意被类型框定。

《北京爱情故事》剧照(图源:豆瓣)

他充分认同一个逻辑——商业模式和艺术创作并不是绝对对立的,如果一位创作者在商业上获得了一定程度的成功,就会有更大的空间去实现自己真正的表达。

最早拍《北京爱情故事》是因为电视剧先行取得了成功,彼时他才刚刚开始接触“IP”的概念,认为将电视剧故事延展为电影大有可为;后来拍《唐人街探案》,是因为一直以来都想拍侦探题材的典型商业类型片,但苦于没有出口,恰好在一次路过唐人街的时候意外产生了灵感;再往后的第二、第三部,是基于想学习美国、日本的电影工业化流程……

可以说,在他导演生涯早期的创作中,陈思诚放置“自我”的空间是相对狭窄的,他遵守类型片应有的语法,对一个商业项目的商业性负责。

直到《解密》,陈思诚想做出一些冒险的新尝试,“在我商誉尚且背得住的情况下。”

在导演生涯的这个阶段,陈思诚的表达欲依然很旺盛,“我还有一大堆想拍的故事。电影对我来说可能就像数学对容金珍的意义一样。”

电影中,容金珍从梦境汲取灵感,破译现实中的密码,对梦境的依赖也一度令他陷入执迷。电影外,陈思诚不盲信梦境,他觉得自己更像“睁着眼睛做梦”的人,“我会经常白天没事就想一些情节,想一些故事。”

反倒是在作为监制的角色中,陈思诚会去继续寻找与自己志同道合的青年导演,且让青年导演去拍摄的项目反而有更多商业上的考量,“不能一个公司全都在冒险,也需要给予青年创作者更多的保护,可能我自己的东西未来会更冒险一点,从类型或者题材上向外拓展。”

他对产业的理解也在随着环境的变化而更新。曾经的陈思诚说,他今后要拍摄的电影,一定要是“可以IP化的”。但对《解密》,陈思诚坦承暂时还没有那些想法,“曾经我在一些论坛上还总在聊‘内容+’的问题,现在我都已经不聊了,因为现在的市场环境,咱们都先别聊跨行业的合作问题,先能捍卫住电影的基本盘都很不容易了。”

每个从业者都意识到要拉回观众,但这件事从来没有标准答案。在《解密》或者陈思诚之后的电影创作中,他对这个问题的思考是,“要让中国观众对中国电影感兴趣的话,必须要有真正在无论是视觉还是社会价值各个方面都可以让观众交流的电影。让大家得聊电影,才会想看电影,然后更加宽容一点的人,会爱电影。这件事情,不是好坏的问题,是存亡的问题。”

即便总被外界认为是成功的商业片导演,但陈思诚也对电影产业走向怎样的未来没有答案,“就像芭蕾舞现在也存在,古典音乐也存在,但它们的影响范围确实是越来越缩减了。”

他用“乐观的悲观主义者”来形容自己,并表示自己是一个时刻做好失去一切的准备的人,“但正因为我时刻做好了这样的准备,才每一天都觉得很开心,也每一天都觉得还可以尽兴而活。”

本文转载自微信公众号毒眸(ID:DomoreDumou),已获授权,版权归原作者所有,未经许可不得转载或翻译。